成立品牌的預算配置指南

許多新創品牌在起步時最大的疑問就是:「我該把錢花在哪裡?」

有人一開始就把預算全砸在 Logo 與設計,有人急著投放廣告,有人則一直省錢不敢花。結果往往是:

1. 預算用得零散,效果有限;

2. 缺乏策略,邊做邊改定位,浪費更多資源;

3. 忽略了最關鍵的「品牌策略與體驗」。

因此,品牌預算配置不是美感選擇,而是策略決策。本文將帶你梳理新創品牌該如何分配有限的資源,避免常見錯誤,並逐步建立長期價值。

對多數新創品牌來說,最困難的問題不是「要不要做品牌」,而是:

預算到底該怎麼分配?

許多創辦人一開始的直覺是「先做設計」,因為 Logo、包裝、網站是最具體、最容易看見的成果。於是,預算大量花在視覺與外觀,但忽略了真正該先釐清的——品牌定位與策略。

這造成了幾個常見的錯誤:

1.以為自己知道定位,卻沒有明確定義

很多品牌說自己「要年輕」「要時尚」「要國際化」,但實際上沒有回答最核心的問題:

我們是誰?

為誰而存在?

為什麼顧客要選我們?

2.邊走邊改定位,結果預算亂花

一開始覺得要做「年輕潮流」,設計了一套視覺;後來覺得市場要「專業可信」,又重做包裝;最後覺得應該「親切溫暖」,廣告語又換了一版。結果就是——每一個階段都在花錢,但沒有一個清晰、一致的品牌形象。

3.策略缺位,設計淪為裝飾

設計本來應該是「落實定位的工具」,卻常常被當成「取代定位的捷徑」。沒有策略指引的設計,再漂亮,也只是表面裝飾,無法支撐品牌長遠發展。

事實上,定位決定品牌是誰,策略則決定如何把這個身份落實到產品、體驗與行銷裡。

如果跳過這個步驟,預算再多,也可能像撒在風中的沙子,沒有累積價值。

因此,在討論「預算分配」之前,最重要的提醒是:

先釐清定位,再制定策略,最後才是設計與推廣。

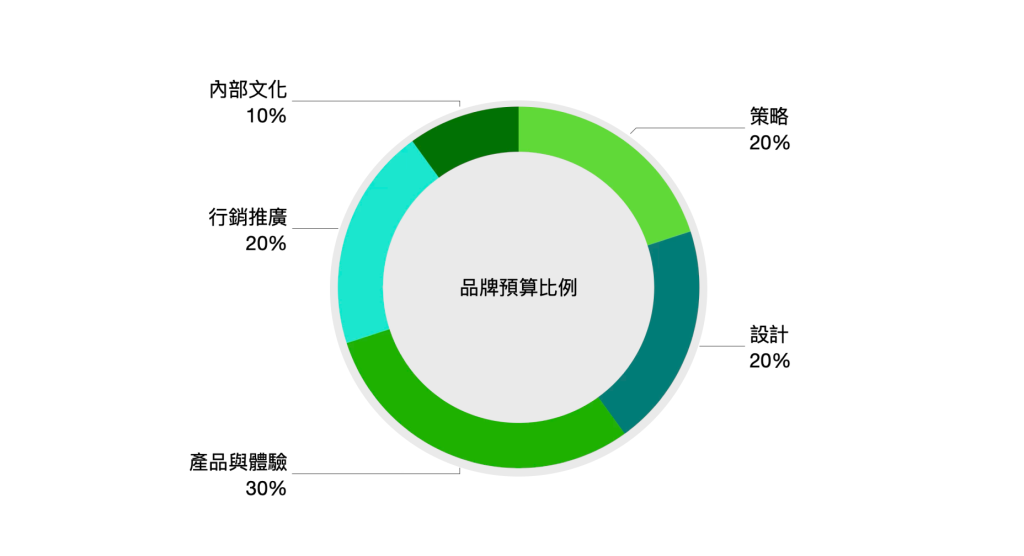

其實,品牌的本質是「顧客心中的結果」。要讓這個結果成真,預算配置必須有策略。以下是一個適用於多數新品牌的 五大類別建議分配。

五大類別建議分配,成立品牌的預算配置指南

一、品牌定位與策略(20%)

為什麼?

品牌不是 Logo,而是顧客心中的感受。若沒有清楚的品牌定位與策略,設計、行銷、產品方向都會變得模糊。

常見錯誤:

1. 以為自己知道定位,但邊走邊改,結果花掉大量無效預算。

2. 急著做視覺設計,卻沒有策略基礎,導致識別反覆修改。

該做什麼?

1. 市場調查、顧客輪廓分析

2. 品牌價值主張、差異化定位

3. 策略工作坊或品牌顧問協助

投資策略等於建立地基,讓後續預算有方向。

該做什麼?確定方向,避免後續資源浪費

1. 市場研究與消費者洞察:消費者調研、競品分析、焦點訪談

2. 品牌定位工作坊:品牌使命、願景、價值(MVV)定義

3. 品牌故事與核心訊息策略:品牌核心訊息、價值主張、品牌架構

4. 專業顧問或內部人員費用:若請外部顧問,需涵蓋諮詢費

常見錯誤:沒有投資研究,憑直覺做品牌 → 後續設計與行銷方向反覆修改,造成更大浪費。

建議:即便預算有限,也要至少投資一部分在專業顧問或內部工作坊,確保品牌有清晰方向。

二、設計與識別(20%)

為什麼?

品牌需要被看見與記住。視覺設計是「第一印象」,但它必須服務於策略,而不是單純追求美感。

關鍵原則:

1. 設計必須呼應品牌定位,才能放大策略訊息。

2. 不必一開始追求最完整的 VI,先建立「核心識別」即可。

常見錯誤:

1. 預算全花在華麗 Logo,卻沒有後續一致的應用。

2. 過度依賴設計師審美,而忽略顧客感受。

設計的價值不在於美,而在於能否幫助品牌被記住並信任。

該做什麼?

1.Logo 與視覺識別系統(VI): 字體、色彩、延展CIS應用規範

2.應用設計(如包裝、商務、文宣):材質、印刷費用、開模成本

3.網站 / 電商平台設計:設計費、後端建置、購物車與支付串接

4.影像素材:產品攝影、品牌影片製作、社群媒體內容

建議:別把所有預算砸在「超貴 Logo」,而是確保有一致的設計系統,能延伸到各個接觸點。

三、產品與體驗(30%)

為什麼?

體驗是品牌承諾的落實。產品若不能支撐定位,再多行銷都只是短期噱頭。

產品與體驗是品牌的核心。若產品不符期待,再多行銷也只是短期效果。

應包含的預算項目:

1. 產品研發與品質控管

2. 包裝與開箱體驗設計

3. 客服與退換貨機制

案例:台灣 Supreme Salmon https://mingisland.com/work/bring-happiness-home/美威鮭魚,透過專賣店 + 超市雙通路,建立「專業、健康、安心」的體驗。結果市場逐漸把「鮭魚」與「美威」畫上等號。

消費者真正買單的不是產品功能,而是整體體驗。

該做什麼?

1.產品研發與品質控管:研發費、原料採購、試產

2.品質控管:檢驗費用、測試、食品或美妝法規認證

3.銷售與物流:倉儲、運費、電商物流服務費

4.客服與退換貨:客服人員薪資、退換貨運輸費、補償方案

5.顧客旅程設計:開箱體驗(包裝細節、附卡片)、售後服務流程

6.數位體驗:App 或官網 UX/UI 優化

建議:初期品牌應把最多資源投放在產品與服務體驗,確保顧客第一次接觸就能感受到價值。

四、行銷與推廣(20%)

為什麼?

再好的產品,也需要被看見。行銷能放大品牌聲音,幫助觸及潛在顧客,但不能凌駕於產品體驗之上。

品牌需要曝光,但要有策略地曝光。

建議配置:

1. 數位廣告(Google / Meta / TikTok)

2. 內容行銷(SEO 文章、品牌故事)

3. 社群經營與 KOL 合作

4. 公關與媒體曝光

常見錯誤:

1. 產品未成熟就大量投放廣告 → 客戶失望 → 聲譽受損。

2. 預算分散在太多管道,沒有長期累積效果。

行銷投資應該在「產品體驗穩定」後展開,才能讓品牌訊息被持續放大。

該做什麼?

1.數位廣告:Facebook/Instagram/Google Ads/LINE 廣告費

2.內容行銷:社群經營、部落客合作、SEO 部落格文章

3.公關與活動:產品發表會、快閃活動、媒體關係

4.KOL/KOC 合作:體驗分享、開箱影片

5.折扣與促銷:早鳥優惠、會員制度、推薦獎勵

建議:前期廣告不用燒太大,應聚焦在核心族群,並搭配有故事感的內容行銷,讓品牌形象與定位一致。

五、內部培訓與文化(10%)

為什麼?

品牌不是行銷部的責任,而是全員的作品。沒有員工的參與與認同,再好的策略也難以落地。

品牌不只對外,更需要從內部扎根。

投入項目:

1. 員工培訓(服務 SOP、品牌語氣)

2. 內部知識庫與溝通工具(Notion、Slack)

3. 團隊文化塑造

案例:王品集團(Wowprime Group)透過標準化服務訓練,讓「用心款待」成為品牌代名詞。

員工就是品牌的第一線代言人。

該做什麼?

1.內部品牌培訓(讓員工理解定位與價值)

2.服務 SOP 與教育訓練

3.員工參與的品牌故事分享

+教育訓練:新進員工品牌理念培訓、SOP 流程手冊

+人資費用:核心團隊薪資(品牌經理、設計師、客服)

+內部品牌溝通:員工參與品牌故事分享、內部活動

+獎勵制度:員工達成品牌服務標準的激勵

建議:即便比例不高,也要預留資源,否則容易發生「對外宣稱一套,對內卻不一致」的斷裂。

總結建議的預算比例

+策略 20%

+設計 20%

+產品與體驗 30%

+行銷推廣 20%

+內部文化 10%

這不是絕對公式,而是一個起步參考。品牌類型不同(科技新創、食品、美妝、服務業)可能會有所調整,但核心原則是:

建議:先釐清定位、方向(策略),再確保體驗(產品),最後放大聲音(行銷)。

新品牌在預算分配的重要性

提出預算,這不代表要花大錢

許多新創品牌在一開始最常面對的,不是產品研發或設計,而是 「預算要怎麼花」 的焦慮。

很多經營者其實不敢正視這個問題:有些人選擇邊做邊算,希望到時候再調整;有些人因為擔心回收期與攤提壓力,乾脆先把重心放在「看得見」的地方,例如 Logo、包裝或廣告。

然而,預算不是財務上的瑣事,而是品牌經營的核心策略。

沒有清楚的分配,往往會導致以下後果:

1.設計重做 → 因為定位搖擺,導致前期的設計資源浪費;

2.行銷失效 → 因為產品體驗沒跟上,廣告反而放大了顧客的失望;

3.資金吃緊 → 因為忽略售後與人資的支出,現金流陷入困境。

經營者就算手上沒有太多資源,也必須提前做好預算規劃。這不代表要花大錢,而是要懂得:

1. 把有限的資金分配到對品牌影響最大的環節(定位、產品體驗)。

2.善用工具與資源(如 Canva、Figma、Shopify、Mailchimp 等)降低基本執行成本。

3.在關鍵環節(如品牌策略、設計系統、廣告投放規劃),適度引入專業顧問的協助。

畢竟,顧問公司或專業輔導單位的價值,不只是「幫你做」,而是憑藉他們累積的經驗,提供能避開彎路的捷徑與判斷建議。

不論規模大小,預算都該被設計,而不是被動消耗。

唯有這樣,品牌才能走得穩,才不會因為一次錯誤分配,而讓資源在無效的重工與試錯中流失。

資源配置,內部執行 vs 外部專業

對新品牌而言,預算雖然有限,但資源配置的智慧往往決定了成敗。很多經營者常常陷入兩難:到底哪些事情該自己團隊做,哪些應該交給專業顧問或外部團隊?

劃分內部與外部的工作範圍,其實是品牌經營的一項關鍵策略。

+如果所有事情都想靠內部完成,團隊可能因為經驗不足,導致效率低、結果不專業,甚至浪費更多時間與金錢。

+如果所有事情都外包,則容易失去品牌的靈魂,因為真正與顧客互動的日常細節,必須由內部去體現。

因此,新品牌必須建立一個清楚的原則:

凡是牽涉到品牌核心文化與顧客日常互動的,應由內部執行;而需要專業技能、一次性高水準產出的,則交給外部專業。

這樣的劃分能帶來三個優勢:

+節省成本:重複性高、日常維運交給內部,避免長期外包費用。

+提升專業度:需要高門檻或專案性的工作,交給外部專家,確保品質。

+確保一致性:內外分工清楚,品牌語言與執行方向才能保持連貫。

1. 哪些適合內部執行?

+日常社群經營(貼文、即時互動 → 需要品牌語言的一致性)

+客服與售後(品牌文化必須透過員工表現出來)

+內部品牌培訓(員工必須理解「品牌是誰」)

2. 哪些需要外部專業?

+品牌定位與策略規劃(顧問或工作坊帶領,避免盲點)

+Logo/VI/網站與系統設計(需要專業設計師建立基礎識別系統、網站、CRM系統)

+專業攝影/影片(產品形象、品牌影片,牽涉專業器材與美感)

+數位廣告投放(需要廣告操作經驗,避免預算燒掉卻沒轉換)

3. 混合模式(外部引導,內部落實)

+品牌故事:外部顧問協助定義框架,內部持續在日常溝通中延伸。

+內容行銷:初期可請外部團隊設計策略,後續由內部團隊經營,降低成本。

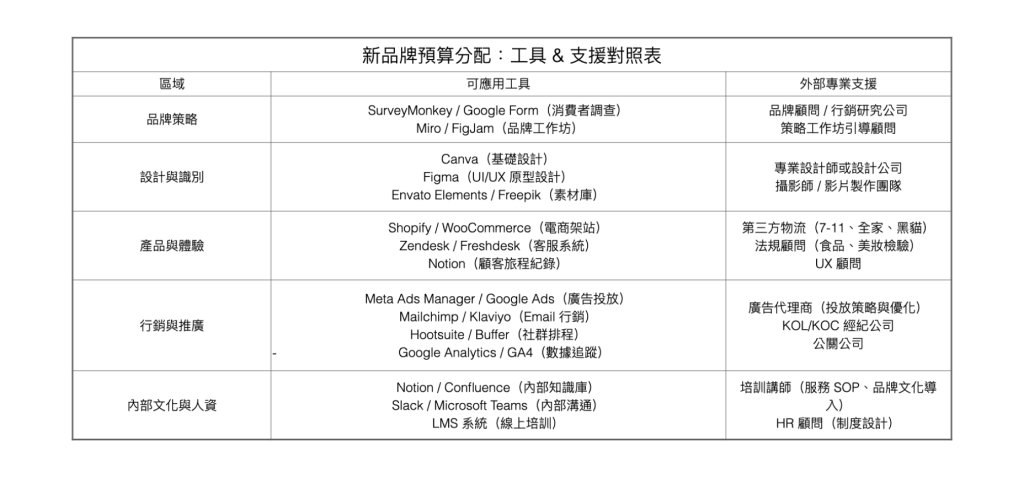

可應用的工具 & 支援

對新品牌來說,預算有限往往是最大的挑戰。這時候,如何善用工具與外部支援,就成為能否用有限資源達到最大成效的關鍵。

品牌經營不可能所有事情都靠人力硬撐:

+有些流程必須內部執行,因為它關乎品牌文化與顧客互動;

+有些工作則可以交給數位工具或專業支援,既能降低成本,又能提高效率與精準度。

劃分標準在於:

1.是否需要高專業門檻? → 需要高度技能的(如廣告投放、法規檢驗),應交給外部或專業工具。

2.是否需要日常靈活調整? → 高度依賴即時互動的(如社群經營、客服),則建議由內部主導。

3.是否能透過工具自動化? → 可標準化、重複性高的(如 EDM、排程、數據追蹤),應該優先交給工具處理。

這樣劃分的好處是:

+省錢:減少不必要的人力投入,把資源放在真正需要的地方。

+省時:工具自動化能取代人工處理,提高執行效率。

+增效:專業支援能補足新創團隊經驗不足的短板,避免走彎路。

五個主要區域應用的工具清單

品牌策略

1. 工具:SurveyMonkey、Google Form(調查消費者)、Miro(品牌工作坊)

2. 支援:品牌顧問、行銷研究公司

SurveyMonkey 品牌建構和建立品牌識別

設計與識別

1. 工具:Canva(基礎設計)、Figma(UI/UX 原型)、Envato Elements(素材庫)

2. 支援:專業設計師建立 VI,內部用模板維護

Canva 打造視覺一致性的終極指南

產品與體驗

1. 工具:Shopify / WooCommerce(快速架站)、Zendesk / Freshdesk(客服系統)

2. 支援:第三方物流(7-11、全家取貨)、專業法規顧問(食品、美妝認證)

WooCommerce 9 個最多人使用的理由建構和建立品牌識別

行銷與推廣

1. 工具:Meta Ads Manager、Google Analytics、Mailchimp(EDM)、Hootsuite(社群排程)

2. 支援:廣告代理商設定投放策略,內部持續優化內容

Mailchimp 擁有電子郵件行銷、廣告、登入頁面和 CRM 工具,可協助您客製化發展業務。

內部文化與人資

1. 工具:Notion / Confluence(內部知識庫)、Slack / Teams(即時溝通)、LMS 系統(線上培訓)

2. 支援:專業培訓講師導入,後續內部 HR 接手

Notion 全方位优化公司的人力资源管理工作流程

新品牌預算分配:讓有限資源發揮最大效益

對於新創品牌而言,預算幾乎永遠是有限的。許多經營者心中最大的疑問不是「要不要做品牌」,而是 「預算到底該怎麼花?」。有人選擇先把錢砸在 Logo、包裝或廣告,因為這些最具體、最容易看見;有人則乾脆邊走邊算,希望到時候再調整。這些做法看似靈活,卻往往導致最大的浪費。

事實上,預算分配不是財務瑣事,而是品牌經營的第一步策略。如果沒有規劃好,就可能出現:設計反覆重做、廣告費無效消耗、產品體驗跟不上、員工不理解品牌定位。錢花了,卻沒有任何「品牌積累」。

因此,不管手上資源多寡,新品牌都必須正視預算分配: 不只是要花錢,而是要花得準。

如果你想更完整地理解品牌經營,可以參考以下兩篇文章:〈何謂品牌?品牌是結果〉〈自創品牌流程完整指南〉

在這個流量快速來去的時代,我們看見了太多品牌短暫爆紅,卻無法留下。真正的挑戰,不是如何被看見,而是如何被記住。從線上品牌到真品牌的進化,需要的不只是行銷操作,而是:

穩健的 產品力與體驗,清晰的 品牌定位與理念,真實可感的 線上線下整合,深度參與的 社群文化,以及能跨世代的 永續價值。

這是一場長期戰,而不是一場流量遊戲。

Ming Island 銘島品牌公司,是品牌成功永續經營與未來價值的好夥伴。我們相信,每一個品牌都應該擁有被看見的舞台,更應該擁有被記住的力量。

我們的核心服務包括:

+ 品牌策略與定位:幫助品牌找到「為何存在」的答案。

+ 市場與消費者洞察:確保品牌建立在真實需求之上。

+ 線上線下品牌體驗設計:從數位到實體,讓品牌可感、可信。

+ 內容與社群經營:將粉絲轉化為忠誠顧客,甚至品牌倡導者。

+ 永續品牌規劃:協助品牌建立 ESG 與長期競爭優勢。

我們不只協助品牌「被看見」,更專注於幫助品牌 留下來、走得遠。

歡迎來與銘島聊聊,讓我們為你創造品牌關鍵影響力,成為引人注目的成功品牌。